会社の昇格試験では、論文や面接に加えて、インバスケットが課せられる場合があります。

インバスケットは、なかなかくせ者です。徹底した対策に取り組まないと合格するのは困難です。

この記事では、昇格試験のインバスケットに合格するために必要な要素と、解くためのコツ、日頃から取り組むことを紹介します。

「インバス」と略して呼ぶことが多いです。

インバスに合格するには

本記事をはじめインターネットコンテンツを読むだけで合格するのは大変難しい、というのが現状です。

合格のためには、参考書や問題集での対策や専門の書籍を読む、といったことで頭をインバス的な思考にすることが必要になります。インバス試験の数カ月前、できれば半年前くらいから毎日、少しずつでもいいのでインバスの問題集や専門書籍に触れることをおすすめします。

インバス解答に必要な要素

仕事案件の優先順位付けや、自分の取るべきアクションの適切な解答力が問われます。詳細について次の項で説明します。

インバスの問題を解く上での必要な要素は以下になります。

多くの情報から、関連したものを結びつける

インバスでは、基本的には、お仕事案件が20件程度用意されます。それらの案件の関連性を見極めてつなぎ合わせるセンスが必要です。

案件ひとつ1つを読むと、それぞれが独立しているように見えますが、絶妙に関連性が仕込まれています。

極端なケースで見てみます。自分は着任して間もない総務課長、という設定で、仕事案件の一部。

- 製造ラインでの生産性が5%ダウンしているとの事業所内レポート

- 課員のAさんから、同課員のBさんのことで相談事がある、と言われている

- 社員の一部の交通マナーや歩行マナーが悪い、と近隣から苦情がきている

- 廊下が暗い、と別棟からクレームが入っている

- 課員のBさんが仕事がつまらない、辞めたいと言っている、と係長から伝言

これらの案件は、それぞれ独立したものに見えますが、案件の細部を読んでいくと関連があることに気づきます。

たとえば、上記の案件5を読み進めると、「日常の仕事にも注意が散漫となり、担当である備品の在庫管理や発注業務にもミスが目立ち、退勤後の素行不良もうわさされている」といったことが最後のほうに書かれていることが多いです。この内容を知ることにより、ほか案件との関連性を敏感にとらえることができます。案件5以外の詳述は省略しますが、ひととおり読むと以下の関連が分かるようになっています。

Bさんは仕事が嫌で、散漫、いいかげん

⇒担当の電気配線工事発注をしなかった

⇒いくつかの棟で照明の不具合発生

⇒製造ラインでも照明に不具合あり

⇒視認性低下で作業効率ダウン

Bさんはむしゃくしゃして素行不良へ発展

⇒Bさんの退勤後の歩行マナーが悪化

⇒近隣から苦情が寄せられる

⇒係長は現状を報告

⇒Aさんも心配して相談を要望

このように事象の関連を見抜くことで取るべきアクションへと移すことができます。

Bさんの仕事へのモチベーション低下に関する情報(案件5)は、以下のふたつの問題に関連していきます。

- 工場の生産効率の低下

- 近隣からの苦情

逆算すると、近隣からの苦情(案件3)は、工場生産効率低下(案件1)には直接は関連していません。Bさんのモチベーション低下から枝分かれしたそれぞれの事象になります。

このような関連を、20件ほどの案件の中から見付け出す練習が必要になります。

次から次へと問題をこなす、頭の瞬発力

インバスにはさまざまなタイプの試験がありますが、どの試験もたいてい時間が短く設定されています。一例を挙げます。問題を短時間でこなせるような、頭の瞬発力が必要です。

選択式問題の一例を挙げます。以下の内容を15~20分程度で解答します。

- 約20の仕事案件(メール、書き置きなど)を読む

- 取るべきアクションを選択肢20個ほどの中から上位数個を選ぶ

- 各アクションに関連する仕事案件を列挙する

だいたいの内容をさらって、次の案件を読む、というやり方をします。「これはどういう意味だ?」「ここは重要ポイントなんだろうか?」と迷いが出た瞬間に、次の案件読みやアクション選択に行動を移して、無意味に時間が流れることを防ぎます。

最初に読んだときに意味不明だったことが、案件全体を把握した後で明らかになる、ということもあります。

自分に向けられた仕事案件の全体像をまず把握することに全集中力を注ぎましょう。

その後に細部を読み直す、というスピーディーな流れで取り組むことが基本です。

文章を速く読む

仕事案件や問題文を一字一句読む、というやり方は、インバスではふさわしくありません。試験時間が短いからです。

インバスで文章をを読むときには、とにかく要点をつかんで速く読む、ということが重要です。

ある仕事案件を読むときは、

✕ 文章を読む

○ 情報をつまむ

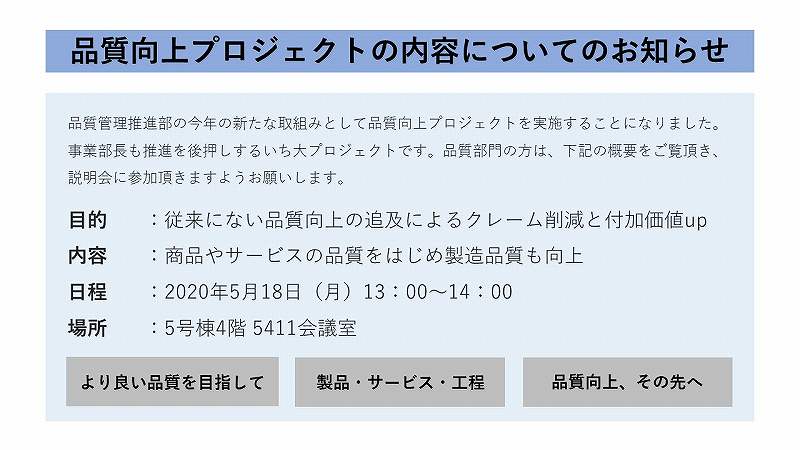

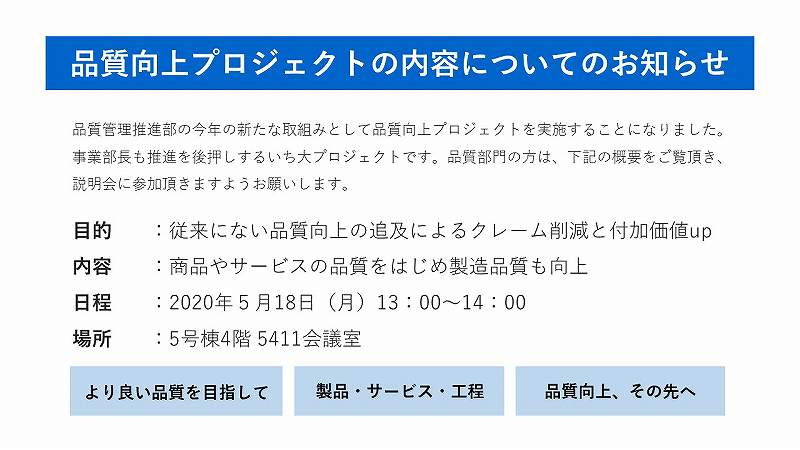

ということです。イメージは、以下のような感じです。オレンジ色の部分を主要な情報として把握します。

いつもお世話になっております。渉外課・課長の佐藤です。新しく着任なさったとのこと、同じ総務部内の課長としてよろしくお願いします。

早速ですが、総務課の管轄の内容でご連絡させていただきます。

事業所の近隣の住民からいくつかの苦情が何件か寄せられましたので、お伝えします。

苦情の内容は、ここ数週間で当社の社員とおぼしき歩行者のマナーが悪い、とのことです。以下のような状況のようです。

・歩きタバコ

・信号無視

・ポケットハンド

・ゴミの投げ捨て

・歩道からはみ出して歩行

昨年はこのような事態はなく、苦情が寄せられることもありませんでしたが、今年に入ってから増えはじめました。

苦情を寄せた住民の一人にヒアリングを行ったところ、「最初は、マナーの良くない人が一人か二人くらいいるな、と感じていたが、少しずつそういう人が増えていった」と話していました。

おそらく、マナーの悪い人がいて、その人を見たほかの社員がまねしていった、ということだと考えられます。こういう歩行マナーOKなんだ、という感じですね。

交通・歩行マナーの改善をするよう全社的に呼び掛けたり、新しいルールを作る、といった対応を急がないといけない、と総務部長は話しているので、鈴木課長に近く指示がいくと思います。もちろん当課も協力します。

あと念のため、自部門のスタッフに交通マナー違反をしている人がいないか、確認しておいたほうがいいです。一部の間では、交通マナーの悪い人の中に総務の人もいる、といううわさもあります。ちなみに当課にいませんでした。まさかとはとは思いますが総務課も確認してみてください。

おそらくほとんど引き継ぎなく着任されたばかりで、ほかの仕事の調整・対応などがあると思いますが、本件は早めの対応をおすすめします。近隣住民とのやりとりを終えた後の具体的施策の策定や全社通達は、総務課のミッションになります。

よろしくお願い致します。

オレンジ色になっている部分は、結果として重要な関連事項になりますが、それが分かる前でも、以下のような理由で重要性を感じ取ります。

- 自分の部門のミッションである

- 直属の上司が急げと言っている

- 問題が起こった時期が書かれている

- 部下やメンバーについて書かれている

- タイトルに直結する内容に書かれている

本筋から逸れた補足内容と感じたことは読み飛ばします。

速く読む、というのは、すべての文章を速く読むのではなく、書かれている文章の全体像をつかみ、自分のポジションでのミッションを把握する、ということです。

インバスケット問題の種類と対策

インバスのにはさまざまな種類の問題があります。ここでは、4つの種類とその対策について簡潔に説明します。

依頼案件の優先順位付け

優先順位付けはインバスの基本です。優先順位付けの基本が固まれば、インバスの大部分をマスターしたようなものです。

どの書籍や問題集にも出ていますが、インバスの優先順位は以下の2つで決まります。

- 重要度

- 緊急度

重要度と緊急度が高い例

- 自部門の対応不備による、プロジェクトの運営・企画の停滞や、顧客からのクレーム

- 部下の、ケガや病気による長期休業、実務からの離脱

- 上位組織からの通達、課員へのブレークダウン指示

重要度と緊急度が低い例

- 部下の愚痴や、ほかの社員の悪行の告げ口

- 食堂や売店のリニューアルのお知らせ

- 終業後セミナーの申し込み案内

以下のパターンですと、どちらが優先順位が高いでしょうか?

- 重要度は高いが緊急ではない

- 緊急度は高いが重要ではない

インバスの世界では、「重要度は高いが緊急ではない」の優先順位が高いです。

緊急度が高く重要度が低い例

- 明日までの制服の追加申し込み

- 健康セミナーの出欠回答の催促

- 忘年会の店の予約、出欠確認

重要度が高く緊急度が低い例

- プロジェクトの企画立案、資料作成

- 課員の人材育成計画と実行

- 古いルールの改定による生産性向上の実現

インバスで、優先順位が高い案件は、放置すると自分の統括する部門の組織運営に支障をきたすものです。自分の責任により会社の利益貢献に影響する、と考えられる場合、優先順位を高く設定します。

起こっている事象そのものに重みがあっても、自分のミッションではない場合、優先順位は高くはありません。たとえば、自分が技術課長の設定で、以下のような案件です。

- 部品の納品が遅れて製造ラインが停まっている

⇒調達部や製造部のミッション - 会社の地域イベントで社会貢献し、会社のイメージアップ

⇒技術課長としての組織運営ミッションではない

これらは、重要度は「中」に位置付けることが多いです。

依頼案件の関連情報の選択

関連案件を結び付ける試験パターンはいくつかあります。

関連案件の選択は主に以下のパターンが多いです。

- 全案件の中から優先度の高いものを選択させて、それに関連する案件を残りの中から選ぶ

- 全案件を読んだあと、別に用意された「取るべきアクションの選択肢」から優先度の高いものを選び、それに関連する案件を選ぶ

関連案件をうまく結び付けるには、少し大変ですが、各案件の中身にすべて目を通すことです。一字一句読むことが必要なわけではありません。書かれている内容を把握することが大切です。

たとえば、「部下の現業務への愚痴」は重要度・緊急度共に低い案件として定番ですが、愚痴だと分かった瞬間に読み飛ばすのはよくありません。その愚痴を読み進めると、「担当の発注業務にもやる気が出ない」といったコメントがあり、別の案件で「供給先部門から納品遅延のクレーム」が書かれていたとします。そうすると、「やる気が出ない」から「発注がおろそか」になり、「納品が遅れる」となって関連していきます。愚痴に対応する優先度は低いですが、対応優先度の高いクレーム案件に対して関連案件扱いになります。

業務計画策定

業務計画策定は、誰に何をいつまでにやらせるかを判断する問題です。何を重視してその計画判断を行ったかも解答します。

問題の例

(イメージです。実際の設問ではありません。)

どの工場に何を何個生産させるか、プロジェクトリーダーの立場として解答する。

前提条件

①現在の生産数/日

②その製品の最大生産数/日

③各製品の品質力

④最大数以上生産時のコスト/100個

工場Ⅰ

① A1000個、B300個、 C生産無

② A1500個、B1000個、C500個

③ A中、 B高、 C中

④ A8万円、 B8万円、 C8万円

工場Ⅱ

① A生産無、B2000個、C100個

② A不可、 B2500個、 C500個

③ A-、 B中、 C高

④ A-、 B2万円、 C3万円

工場Ⅲ

① A生産無、 B500個、 C1000個

② A1000個、 B1500個、C1500個

③ A低、 B低、 C高

④ A2万円、 B3万円、 C5万円

工場Ⅳ

① A800個、 B生産無、C500個

② A1500個、B不可、 C1000個

③ A高、 B-、 C中

④ A9万円、 B-、 C9万円

■問い1

どの工場に何を何個生産させますか?

○に数字を埋める

工場Ⅰ A○個 B○個 C○個

工場Ⅱ A○個 B○個 C○個

工場Ⅲ A○個 B○個 C○個

工場Ⅳ A○個 B○個 C○個

■問い2

何に重視して決めた生産計画ですか?

納期/品質/コスト/顧客満足/戦略

[br num=”1″]

解答のコツ

答えはひとつではありません。何通りもの組み合わせがあります。

てきとうに当てはめただけでは難しいかもしれませんが、何回か当てはめなおすとうまくはまっていきます。

各工場に自分で当てはめた数字が何を重視した割り振りになっているかを確認して、納期/品質/コスト/顧客満足/戦略のいずれかを選びます。

今回の例では、「何日以内に対応する」という制限はありませんので、うまくはまりやすいです。

前提に、以下のような条件が加えられることもあります。

技術部長 「戦略的に進めたい」

技術課長 「コストを抑えたい」

営業部長 「顧客満足度を優先」

工場長 「最短の納期でいく」

品質部長 「品質を重視したい」

⇒采配決定後に各人へ事情の説明を行います。

これは、役職者の意向に沿うのではなく、采配の内容に合わせた言い訳をすれば問題ありません。

たとえば「コスト重視」で生産を行った場合、品質部長には、

「今回はコストを重視しました。品質重視で生産計画を組むと納期が大幅に遅くなり、機会損失を招き、競合メーカーにシェアを大きく空けられてしまう」というような説明を行うことになります。

選択式であれば、それほど難解ではありません。

日常の仕事で心掛けること

目の前にある仕事を日々こなすだけ、というスタイルの人は、インバスケットの考え方を吸収するのが大変かもしれません。日常業務の中でさまざまな心がけをすることにより、インバスケットに自然に慣れてきます。

優先順位を付けながら仕事をする

普段から、自分に発生する仕事がどのような重要度と緊急度かを意識しながら取り組むといいでしょう。

上司や同僚と話すときにも、重要度と緊急度の両方高い業務には、時間をかけてでもしっかり議論します。

緊急度が低いときには、

「大切な話をしたいのですが急ぎではないので、ご都合のいいときに少しお時間を下さい」

重要度が低いときには、

「すみません、些細なことですが急ぎなので一瞬だけお話ししていいですか」

と、扱いを区別します。

重要度と緊急度のどちらとも低いときには、自分で判断して解決してから事後報告するか、重要案件の話の後におまけで付け加える程度に話します。

業務を片付ける際にも、重要度と緊急度の高いものに注力します。

このような具合に緩急付けて業務を扱うことで、物事の優先順位付けや力を注ぐボリューム感も備わってきて、インバスケット的な考えに染まってきます。

自分がやるか、メンバーがやるか見極める

自ら行う業務か、または同僚や後輩に任せる仕事か、常に考えるのも重要です。何でかんでも自分でやってしまうのは、インバスケットを解答する上では何の訓練にもならず、ビジネスマンとしてもふさわしくありません。

「これは私の仕事ではない」というスタイルは良くありません。上司と話をして「私たちの仕事で発生する○○の業務を△△チームで一括して担当してもらいたい。その代わり私はさらに上位の□□に注力する」という提案をします。または、自分の範疇で後輩に任せるか、自分でこなすか判断します。

インバスと実際の仕事の違い

緊急度が高く重要度が低い、という業務があります。これはインバスケットでは、緊急度が低く重要度が高い案件より優先度が下ですが、実際の業務では、必ずしもそうではありません。

たとえば、長期利益計画を検討しているときに、健康診断の日程変更について電話が掛かってきたら、とりあえず日程調整に応じるわけですから、インバスケットの考え方には反しています。

現実の仕事とインバスケットでしっかり線を引きながら、バランスよく業務にあたるとストレスがありません。

おすすめの教材

インバスケットに関する教材は、多くの出版社から出ていますが、おすすめ教材は、インバスケット研究所が発行しているものです。優先順位付けや案件処理、計画判断など、多くのジャンルに分かれた参考書から、模擬試験教材まで品揃えが豊富です。自分の会社で課される試験の内容に合わせて選ぶことができます。

インバスケット研究所、問題集商品一覧ページ

(ただのリンクです)

問題をスムーズに解答するために、インバスについて書かれた本を一冊読破し、自己流ではなく公式の考え方を習熟する必要もあります。さまざまな本がありますが、基本的なことが丁寧に書かれた本がいいでしょう。インバスケット研究所が書いている以下の本がおすすめです。

インバスケット思考(鳥原隆志 著、WAVE出版)

理論的に解説するような難しいものではなく、実際に自分がインバスの主人公になって実感しながら読み進められます。レベルアップを図ってたくさんの本を読むにしても、この本を読んで基本を固めることをおすすめします。

まとめ

詳細な問題解決から教材の推薦まで、さまざまな紹介をしました。昇進、昇格には避けて通れないインバスケットですが、以下の取り組みを徹底することで突破できるでしょう。

- 書籍を読んでインバスケット的な考えを習熟

- 問題集で解答の訓練を重ねる

- インバスケット思考で仕事をする

とにかく、日頃からインバスケットを意識して準備することで、本番の試験問題にもスムーズに頭が働きます。昇進、昇格による新たなステージに向けて取り組んでみてください。