人と関わって仕事をしていると、とても頭のいい人がいることに気づきます。

次から次へとアイデアが出る

先の問題を予測する

斬新な方向性を導く

など、頭のいい人たちは何を考えて行動したり話したりしているのでしょうか。

この記事では、仕事をしながら考えるべき視点や、本質をとらえるテクニックを、実用例を用いて5つ解説します。

遠くから見る

小さな子供としりとりをすると、バナナ、冷蔵庫、テレビなどが出てくることが多いです。これは、自分の目に見える物を言っているのです。

目に見えないものでも、自分が関心のあるものは出てくるでしょう。電車、虫など。この発想で仕事をすると、新しいアイデアを思いついたり、先を読むことは難しいでしょう。

とにかくアイデアをたくさん出して整理してから絞り込んでいこう、というときに、目に見えるものだけを考えていると、すぐにネタが枯渇してしまいます。

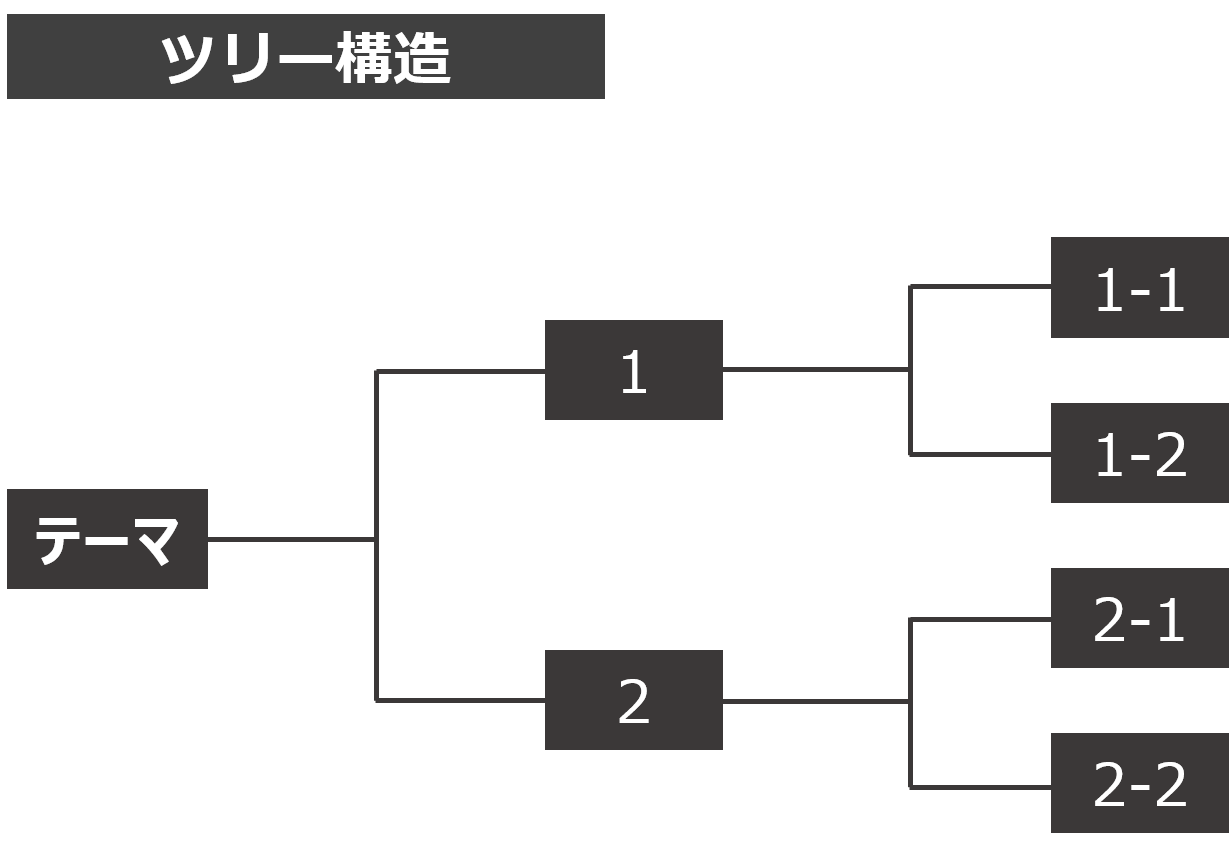

今抱えている問題、課題の解決、新しい何かを発想するには、物事を遠くから見てみることが有効です。以下のように考えるとよいでしょう。

遠くや、空の上から見てみる

⇒すなわち、物事の全体を見る

簡単なことに聞こえますが、その課題に没頭していると、なかなか気付かないものです。例を挙げてみたいと思います。

「商品ユーザーアンケートを解析したところ、取っ手の部品のところの使い心地が良くないことが分かってきた。プロジェクトメンバーはみんな、どうすれば、その取っ手の使い心地を改善できるか、悩み、議論になった。」

とりあえず暫定対策としての議論であれば、問題ありません。ここで思考力が優れた人は次のように提案します。

「取っ手の部品そのものを使わなくてよい製品にリニューアル」

もっと思考の鋭い人は、

「品質の規格(ルール)の見直しを提案」

といった、ずいぶん飛躍したアイデアが浮かびます。

本質をとらえて根本的解決をする場合、その問題をどんどん逆算してみます。

1. 取っ手の使い心地が良くない

2. 取っ手の形状や構成が悪い

3. 取っ手を使用した対応が必要

4. 使用感を基準以上にするルールがある

「取っ手の使い心地が良くない」という問題に対して、頭のかたいみんなは、「取っ手の形状や構成が悪い」というところにフォーカスし、「どのようにすれば使い心地を改善できるだろう」と、取っ手の改良に集中します。

こんなとき、思考力を働かせます。「そもそも取っ手が無ければこんな問題は発生しないんだから、取っ手を無くして、本体部分に取っ手になるような機能を持たせてしまおう」と、ひとつ上位の階層(遠いところ)に思考を移します。

もうひとつ上の考えにいくには、この仕事がどのような前提やルールの下で進められているか、について思考を及ばせます。遠くから、上から見ます。

上位概念の「使用感を基準以上にする」というルールがあるから、取っ手のような機能を搭載することを考えなくてはならない、という前提が生まれます。本当にこのルールは今のトレンドに乗った適切なルールなのだろうか、と考えます。このルールを策定した部門と協議すると、こんな意見が出てくるかもしれません。

「このルールを作った○○年前には、まだ製品重量がかなり重かったから、この取っ手の機能がないと持ち上げにくかった。でも最近は小型化、軽量化が進んでいるから、取っ手がなくても簡単に持てますね。」

ここで、こちらからはこのような提案ができます。

「このルールに、総重量が○○kg以上のときには取っ手機能を設ける、という条件を付け加えてください。」

おまけに、このように提案します。

・デザインがスッキリ

・設計の時間短縮

・部品コストダウン

・プライスダウンで販売促進

・他の陳腐化ルールも刷新を提案

などです。自分の問題提起がもたらすメリットを次々に挙げて関係者を巻き込みます。結果的に、マイナーチェンジ品の開発プロジェクトへと導く流れになります。

もっと思考を働かせると、そもそもこの商品の必要性とは?という考えに及びます。更なる上位概念へと目線を向けることで、より本質的な解決策、ものごとの核心に迫るアイデアを創出することにつながります。

このように、ものごとを遠くから見ると、その問題や課題を取り巻く環境や全体像が見えてきます。これによって、検討する際の要素の抜け漏れ防止、全体を俯瞰することによる根本的解決を実現することができます。

疑問を持つ

頼まれたことを「はい、分かりました」と言って実行して終わってしまうことはないでしょうか。なるべく「なぜこれをやる必要があるのだろう?」と疑問を持つことが、最良の結論に向かいます。

今抱えている課題や依頼に対して疑問を持ち、なぜその必要があるのだろう、おおもとの理由は何だろう、と問いかけます。上位概念や本質部分に迫ることで、より質の高い結論を導き、ビジネスチャンスを広げることが期待できます。

たとえば簡単なケースですと、営業職の仕事で、顧客から連絡がありました。

(客)「発注数を、千個から百個に減らしたいのでよろしく」

と連絡を受けたら、すぐに

(自)「分かりました」

と受け入れるでしょうか? 受注数が減れば、売り上げも下がるので、

(自)「なぜ減らすのか」

と尋ねます。すると、

(客)「千個投入しても、完売の見通しが立たないから、初期ロットは百個で」

と、背景を聞くことができます。更に尋ねます。

(自)「なぜ完売の見通しが立たないのか」

(客)「従来品からの新規性が少ないから」

と、さらに背景の深掘りができます。顧客の発注の意図が新規性を求めていたことにたどり着きますので、こちらもそれに対して提案をすることができます。(自)「では、およそ○カ月後に当社からリリースの予定がある新製品のご購入を検討ください。これを○○ロット以上購入していただければ、先ほどの商品千個を半額でご提供します。現行品をコストダウンして全数さばけるようになりますよ。」

というように、アドバイス付きで新しい契約の話に持ち込むことができ、大幅な売り上げにつながります。

できる営業マンなら、顧客のキャンセルが発端ではなく、そもそも先読みして自分から仕掛けていくこともあるかもしれません。

こんなアクションもできます。

隣の課から援助要請がありました。廊下にイスを並べるのを手伝って欲しいそうです。なぜ必要かと質問し、どんどんその真意を探っていき、本質的な解決策に迫ります。

(隣)「今日社会見学に訪れる小学生が、長い時間立ちっぱなしで最後ここに来るので、座ってもらう」

(自)「どうして長い時間立ちっぱなしのスケジュールになってしまったのか」

(隣)「見学メニューが盛りだくさん過ぎて休憩時間を途中で確保できない」

(自)「そんなに疲れてしまうほどの見学メニューは、見直したほうが良いのでは?」

(隣)「なるべく多くの現場を見て欲しいのです。」

(自)「見て欲しい? そんなにたくさんのもの、小学生は見たがるのでしょうか? それより、本当に大切な部分だけを厳選したらいかがですか? じっくり説明して見てもらい、印象に残したほうが良いのでは? 余裕時間を途中の10分休憩に充てたら?」

ここまで掘り下げれば、もう結論は出たようなものです。無駄な「イス並べ」は不要になり、無理のない見学スケジュールを設定でき、見学に来る小学生にもふさわしい内容に変わりました。

疑問を持って仕事を進めることの大切さを理解できましたでしょうか。「なぜそうなのですか?」と疑問を投げ掛けて、何が根本的な問題かを突き止めるために、どんどん上位の背景に迫っていきます。

ちなみに補足ですが、「なぜそうなのですか?」と質問しにくいケースがあります。

・トップダウン指示で有無を言わさず実行

・他の部門への意見はしない文化

・厄介な人だから口答えしないほうがいい

こういうことが度々ある会社は要注意です。

明らかに筋違いな施策なのに、側近の誰も口答え出来ずに実行部隊にまで指示が落ちてきて「決まった方針だから、とにかくすぐやって」というケースです。本来、本当にこれが必要か、と問いかけて施策を洗練化し、ベストな解を導くことにより利益を最大化させていくべきです。これができない、風通しの悪い組織は、成果が出にくく、機会損失をしてしまいがちです。

このような組織にいる場合は、組織風土の改善を提案するか、場合によっては、自ら転部や転職などで環境を変えていくことの検討も必要です。

ユーザー目線になる

先ほどの「疑問を持つ」のパートで出てきた、「小学生の見学に、立ちっぱなしで疲れてしまうほどの見学メニューを設定している」件、これは、見学する小学生の側になって考えていない例です。すなわち、ユーザー目線に立っていない、ということになります。

ビジネスマンは、必ず自分の仕事の向こうにユーザー、お客様がいます。厳密にお客様でなくても、自分の仕事を受け取る人がいたら、その人がお客様と考えて差し支えありません。

ユーザーのことなどほとんど考えずに、自分や部門の都合を考えて仕事をしている人は多いです。もし会議などで、自分の意見がいつも上司や先輩たちに脚下されてばかり、という人は、ぜひユーザー目線に立って考え、そのメリットを引き出す意見として発言してみてください。おそらく誰も全面否定はしないでしょう。たとえ反対されたとしても、「たしかにその通りで、ユーザーにメリットは大きいが、リリース後の私たちの運用がもたない」「私もそう思うが、トップの指示だから方向性は変えられない」というように、意見への理解が表れるはずです。

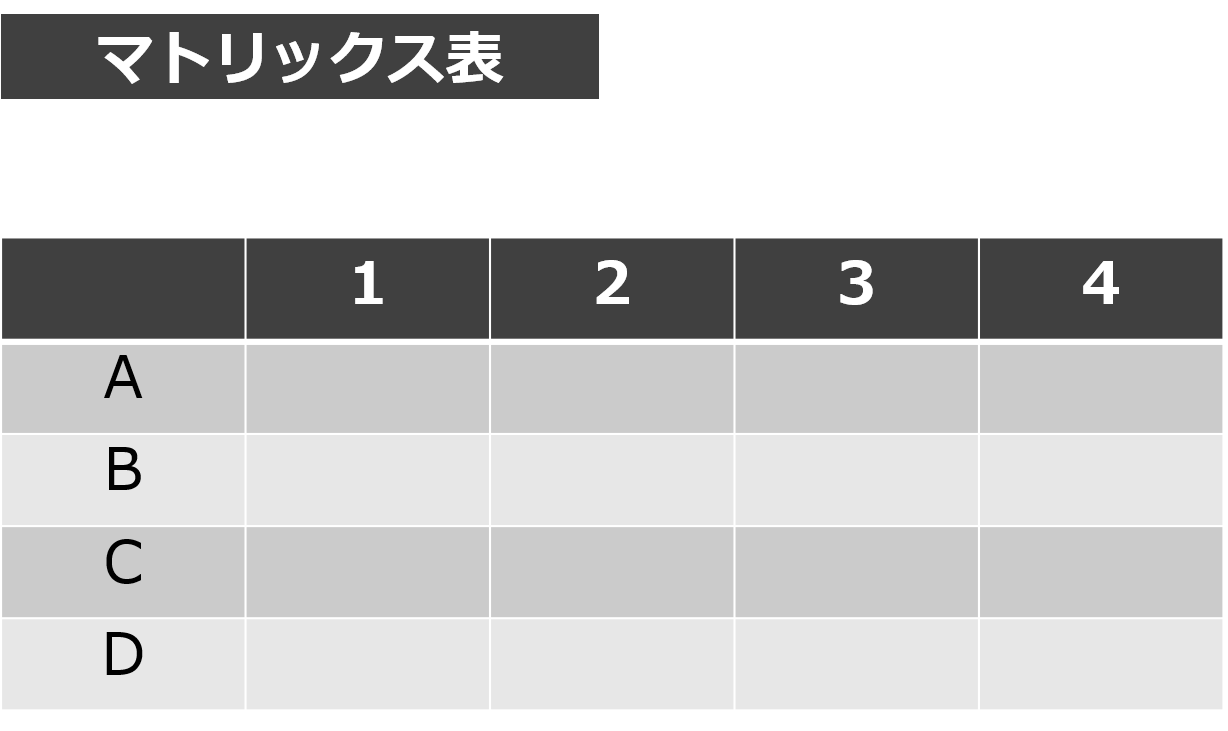

ユーザー目線での考え方の例、10連発で紹介します。ダメな例⇒ユーザーに優しい例、です。

・自分が取り組んだこと全てを発表資料に書く

⇒情報を集約して、ポイントだけ記述する。読まなくてもよい、感じることができる資料にして発表する。

・操作方法を全て、取扱説明書に記載する

⇒詳細説明は取説に記載してもよいが、注意事項やユーザーが快適に使えるヒントなどは、ラベル化して商品に直接貼ったり、外箱に表示したりする。

・イベント会場の入口は1つのほうが管理しやすい

⇒想定参加人数にも依るが、行列や周囲の混乱を防ぐために、複数の入口を設ける。運営方法や人員配置は、自分たちで努力してさばく。

・レジの混雑は並んで待ってもらうしかない

⇒ピーク時間帯の人員配置調整、5品までの会計限定の「即レジ」設置、セルフレジの大量設置、などあらゆる手を尽くす。

・大きなデザインパネルを吊り下げるから、頭上注意ラベルを貼る

⇒頭の当たらない位置までパネルを小型化してそもそも当たらないようにする。デザインを修正する。または、パネルを壁掛けにする

・安全教育の必須10講座を社員全員に受講させる

⇒本当に周知するべき内容にコンパクト化し、1~2講座編成にする。

・生徒の質問は、講義の後でまとめて受け付ける

⇒質問は随時受け付けて、その場で疑問を解決する。講義の中の質問を想定した時間配分を予め考える。

・Webサイトの見た目の調整は時間をかけすぎない

⇒もちろん時間をかければよいわけではないが、時間の制約を優先して見た目をないがしろにするのはまずい。公開の日程調整をしてでも見た目を整える時間を確保する。

・部長課長たちの運営方針に沿うことが最優先

⇒たとえ、方針に逆らえなくても、ユーザーのメリットやその効果などをアピールして、最善を尽くす。

・商品を出荷するまでが私たちの役割だ

⇒違う。最終ユーザーのことまで考えないと、良い物はできない。

視点を変える

頭の良い人は、斬新なアイデアも提供してきます。

斬新なアイデアは、その対象に近いものばかりを考えるのではなく、視点を変えて、全く別のところから持って来ると生まれやすいです。

新しいものを生み出すには、従来とは全く異なる視点でものごとを見て、常識を疑うことから始めます。

昔は、「ホットコーヒー」や「マニュアル車」などの呼び方はありませんでした。コーヒーはアイスコーヒーが出てきたため、クルマはAT車が出てきたため、このような呼び方になりました。いずれも常識をくつがえす発想だったに違いありません。

・コーヒーは温かい飲み物

・速度によって運転者がギアチェンジする

という常識をひっくり返す必要がありました。

他の例では、何十年も前ですが、カップラーメンで、「ラーメンライス」「ラーメンチャーハン」という商品がありました。カップラーメンとカップライスが二段になったインスタント食品でした。カップラーメンの味、トッピング具材などの開発だけに集中していたら、絶対に生まれない発想です。

視点を変える、といっても全然関係ないものを持ってくるわけではありません。その対象の物事が属するキーワードに関連した物を連れてきます。

カップラーメンを取り巻くキーワード:

めん類、具材、中華、味の種類、ハイキング、夜食、熱い、塩辛い、うつわ、若者、小麦粉、店、価格、栄養、などなど、挙げればきりがないくらい、関連したキーワードが存在します。ここで、いちキーワードとして「一緒によく食べる食品」という観点に気づくと、「白飯」「チャーハン」「餃子」「ザーサイ」「シュウマイ」なとがリストアップされます。これらの中で、カップラーメンと同じくお湯で調理できるアイテムがライスとチャーハン、ということになり、ラーメンとセット販売する新しいラインナップが生まれてきます。

「ラーメンライス」が実際にこのような過程を経て生まれたかどうかは分かりません。消費者アンケートだったかもしれません。新しいアイデアを生み出す手法のひとつ、ということです。

カップラーメンを取り巻くキーワードで、「若者」に注目します。おもに若者が買う、ということになりますが、中高年にも買ってもらえれば、売り上げが伸ばせます。カップラーメンは、若者向け、という常識をくつがえし、「中高年向け」というところに着目します。

栄養バランスの整った、

お店で食べるような味で、

デザインの優れた、

無添加の、

高品質カップラーメンを作り、

高貴なイメージのコマーシャルでPR

すれば、少し高い価格帯でも売れると考えます。着眼点だけ確立したら、あとはアイデアを具体化、洗練化さていくだけです。

このように、対象のものだけを見ていくのではなく、視点を変えて、属するキーワードつながりで別のところから連れてくることで、新しいアイデアが次々に生まれます。

推論する

答えの見当もつかない問いに対して仮説をたてながら、だいたいの結論を出す、という力は、少なからず仕事では必要になります。

会社で仕事をしていると「分かりません」「やったことないから出来ません」と、簡単に言う人が多く、非常に残念な気持ちになります。

「推測する」力がある人は、未知の数字に対して「ちょっと待ってください、概算しますと、、」と言って、すぐにおよその数字をその場で推論します。決して、「分からない」「明日までに」などとは言いません。すぐに概略の結論を出すことで、具体的な検討を開始するか、ボツにして次の案を出すか、決めることができ、限られた時間の中で中身の濃い話し合いができます。

この推論は、フェルミ推定、と呼ばれています。

「割りばしの年間消費量」

「マンホールのふたの数」

「電信柱の数」

などの見当もつかない問いに対して、自分の知っている知識を駆使しておよその数字を算出する推定です。

Googleマップを作るのに、Googleカーを何km走らせたか、といった疑問にもフェルミ推定のスキルは生かされるでしょう。

この推定のスキルが身に付くと、、以下のようなことは、日常業務で難なくこなせていけます。

業務を効率的に進めるために、ある機器を購入します。導入の価値があるかどうかについて決めたい、という状況です。可否を判断するには、

・機器の価格

・機器購入により得られる効果

のふたつを比較して、どちらが高いか、を見極めます。

機器の価格: 100万円とします

機器購入の効果の算出には、前提を定めます。

・2年でその購入価格を回収すればOK

・時間短縮は1日2時間

・機器を年間120日稼働させる

・作業賃率は、3000円/時間

これだけ揃えば十分です。

作業工賃がどれくらい削減できるか、算出していきます。

2時間で作業工賃が、6000円です。

年間120日稼働させるので、72万円が作業工賃の削減分になります。

2年間で144万円の削減となるので、機器の価格100万円を2年目で回収できることが分かります。

2年保証10万円や、10年保証50万円に加入しても問題ありません。

実際には、固定資産税としての管理や、会社の個別のルールによる管理などに手間がかかり、それらも加味して購入を判断する必要はあります。

ぜひ、フェルミ推定や概算のスキルを身につけて、検討事項の可否を瞬時に判断してみてください。

まとめ

的確に本質を捉え、ユーザー目線で新しいアイデアを出す。なかなか難しいことですが、この5つの視点を持って取り組めば、質の高い提案をしながら仕事を進めることができます。

思考力を鍛えるための書籍やe-Learning、講習などは、数多くあります。細谷功先生が、思考力研究の第一人者で、さまざまな書籍を書かれています。本記事のうち、「ユーザー目線になる」の項目以外は、細谷先生の思考力理論を参考にしています。事例は、当サイトのオリジナルです。

思考力を深く学ぶことに関心がある方は、細谷先生の書籍をおすすめします。「考える練習帳」は多くの要素が盛り込まれていておすすめです。ぜひご一読ください。