企業の採用プロセスでエントリーの際にプロフィール動画を求められても、どう制作を進めるか分からない、とよく聞きます。

効果的な動画を作れるように、本記事では、就活での動画エントリーについて詳しく解説します。以下を扱います。

- 採用担当者は、その動画から何を読み取ろうとしているか?

- 第一印象を整える

- 話すテーマは? 文章はどのように作成するか?

- 動画のクオリティはどこまで追求すればいい?

少し長い記事ですが、動画エントリーに関する基本的なことを網羅しています。面接でも生かせる内容ですので、なるべく多くのパートをお読みいただくことをおすすめします。

採用担当者は、その動画から何を読み取ろうとしているか?

企業の採用ポリシーや課せられたテーマによって、採用担当者が読み取るポイントは異なります。募集欄には「応募者の◯◯を知るため」のような審査指針の記載がないことがほとんどです。

採用担当者が知ろうとしていること

基本的に動画から以下のようなことを知りたいと思っています。

第一印象

話し方、表情、髪型、みだしなみなど

話の中身

テーマの合致、話の構成、論理性など

動画の作り

人物配置、背景、画質、音質など

ほかに細かいことでいえば、求められた仕様で的確な動画を制作できるか、言われたことをちゃんとできるか、という視点もあります。また、ここぞという提出物の全体的な仕上がり品質に力を注げるか、などの見方もできます。

なぜ動画を提出させるのか?

企業によってさまざまな事情があるでしょう。採用活動の際、採用側としては大学名や学科などを考慮に入れた上で、書類審査をします。しかしそれだけで選考を進めると、優秀な人材を採り損ねてしまうかもしれません。そのために面接があります。面接では候補者たちの雰囲気やコミュニケーション能力を見ることができ、自社に合うか判断できますが、時間も限られます。

そこで、動画エントリーによって、大学名や実績、資格などではなく、その候補者の人柄を面接前に知ることができます。面接は、学生や面接官のスケジュール設定や会場の確保など時間も費用もかかりますから、動画を提出させると、採用活動としては効率的・効果的です。

動画エントリーにより、企業は学生をより深く知ろうとしてくれているのです。中堅以下の大学の方は、ひょっとしたら大学名や書類内容で切られているかもしれないところ、面接まで食い込めるチャンスです。

第一印象

話し方、表情、髪型、みだしなみなどで、清潔感をもたせることは基本中の基本です。

冒頭でも書いたように、動画エントリーだと採用担当者は、面接を行わなくてもその人の印象を知ることができます。履歴書の証明写真より動画のほうが、人となりが分かります。どんなに練習しても話し方にはその人の癖が出ますから、付け焼刃ではばれてしまうでしょう。表情や髪型も同じです。普段からメリハリをつけて整えていないと、演技や背伸びの感じなど無理が出てしまいます。

採用担当者が候補者の印象面で見るポイントと概要を以下に挙げます。どのポイントに比重を置くかは、企業ごとの採用ポリシーによります。

表情

淡々と話すところと、気持ちが入るところにメリハリをつけましょう。もちろん笑顔が望ましいですが、ずっと笑顔でいるよりは、プレーンなところ、少し力が入るところ、あと笑顔のところ。これが、表情のメリハリです。以下参考です。

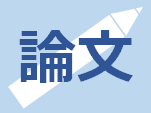

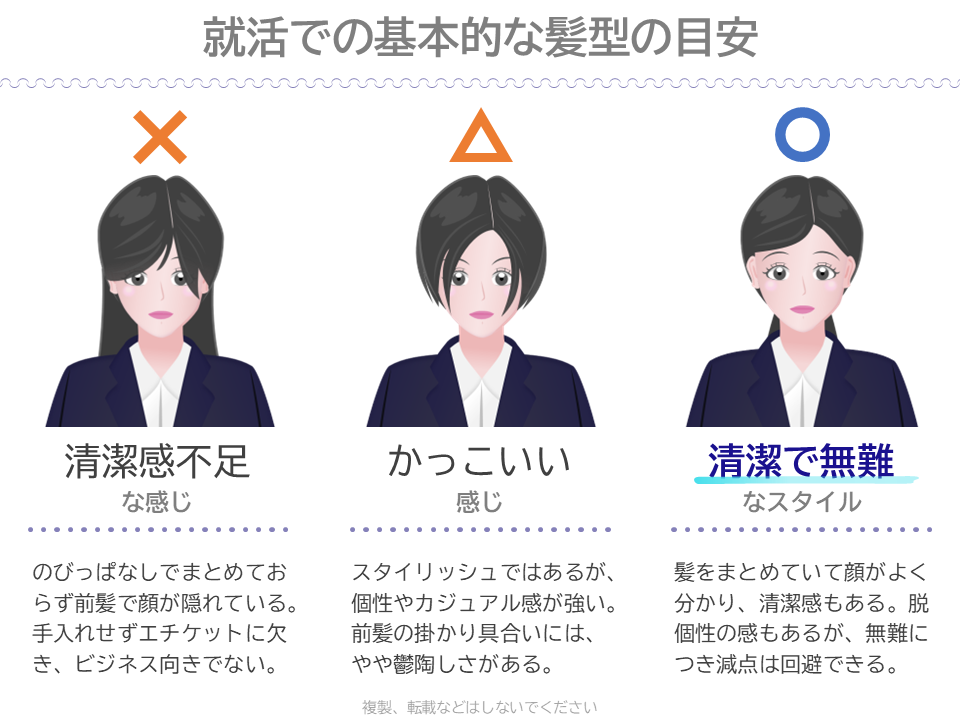

髪型

清潔感のある髪型が基本。前髪で目や顔の一部が隠れないようにし、顔立ちが分かるようにしましょう。

かっこいい髪型、素敵な髪型は必須ではありません。ビジネステイストから離れないように注意してください。

その会社の社風を参考にします。会社のウェブサイトを見れば、おおよその雰囲気をつかむことができます。

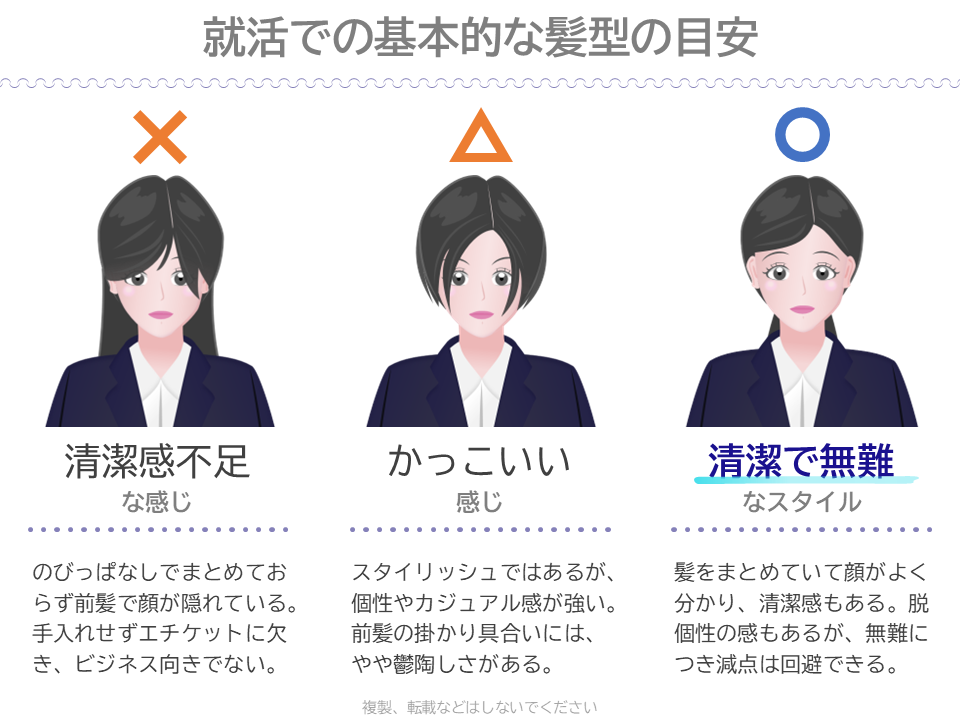

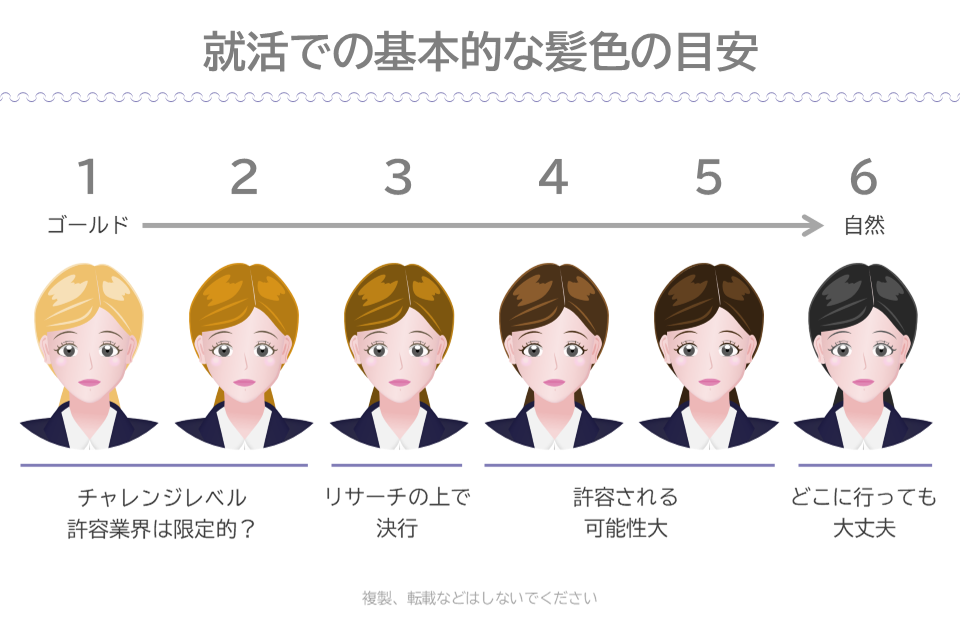

髪色

自然な黒髪は、まったく問題ありません。

ヘアカラーを入れる場合、企業によってとらえ方が異なりますから、社風や口コミ、友人・先輩などからの的確な情報収集が必要です。

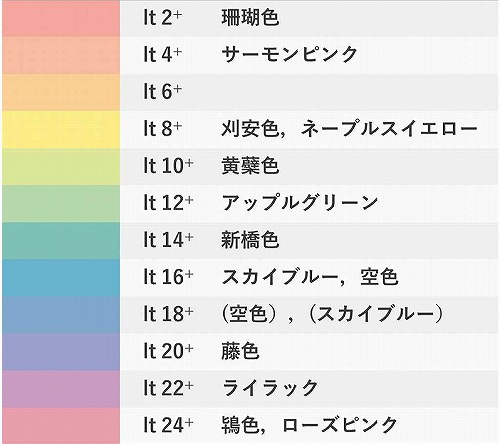

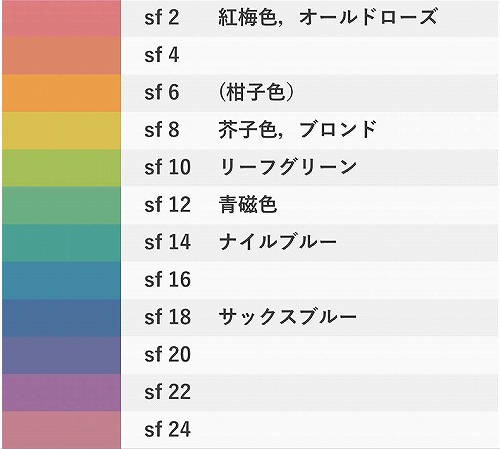

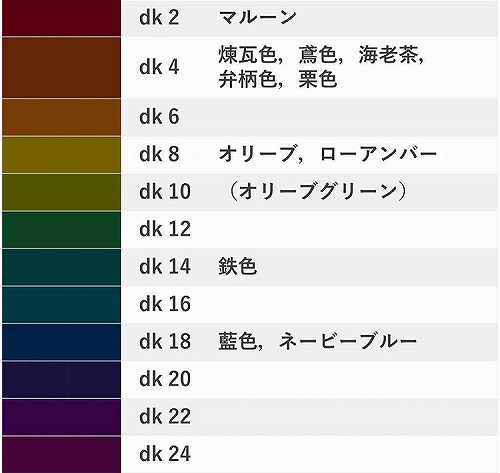

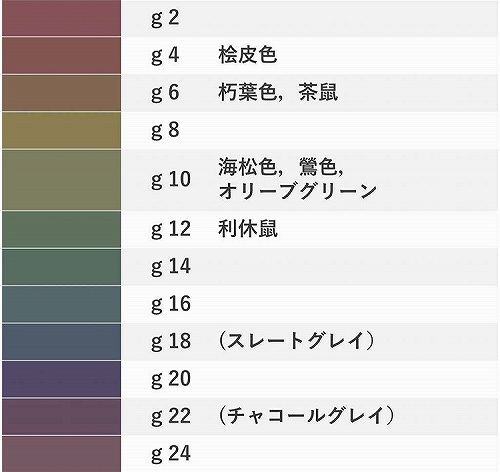

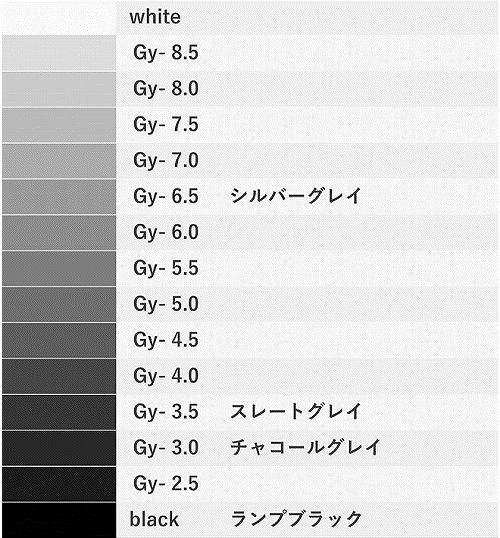

以下の髪色の目安では、少し軽さを出している4~5くらい(少し黄赤みを帯びた状態)であれば、一般的に許容されると考えられます。髪色の明度が上がると(より金髪に近くなると)、自然な眉色である黒とのギャップが大きくなり、首上全体が多色使い状態になります。全体的な色みの統一感が損なわれて、印象が低下します。髪と眉の色みとの調整もたいへんですね。

下図、あくまで一般的目線ですが、矢印の右にいくほど、より無難な髪色です。

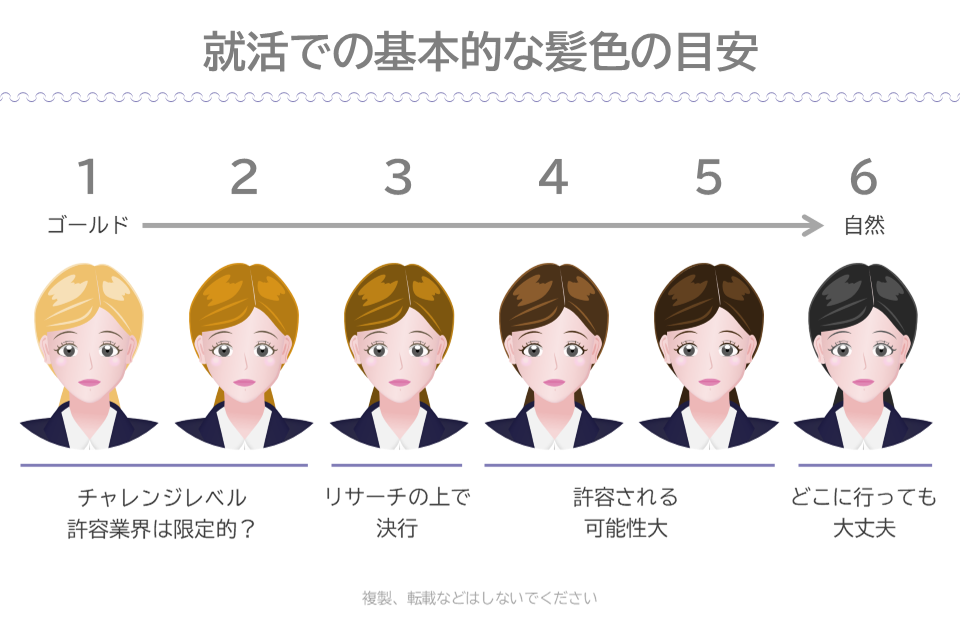

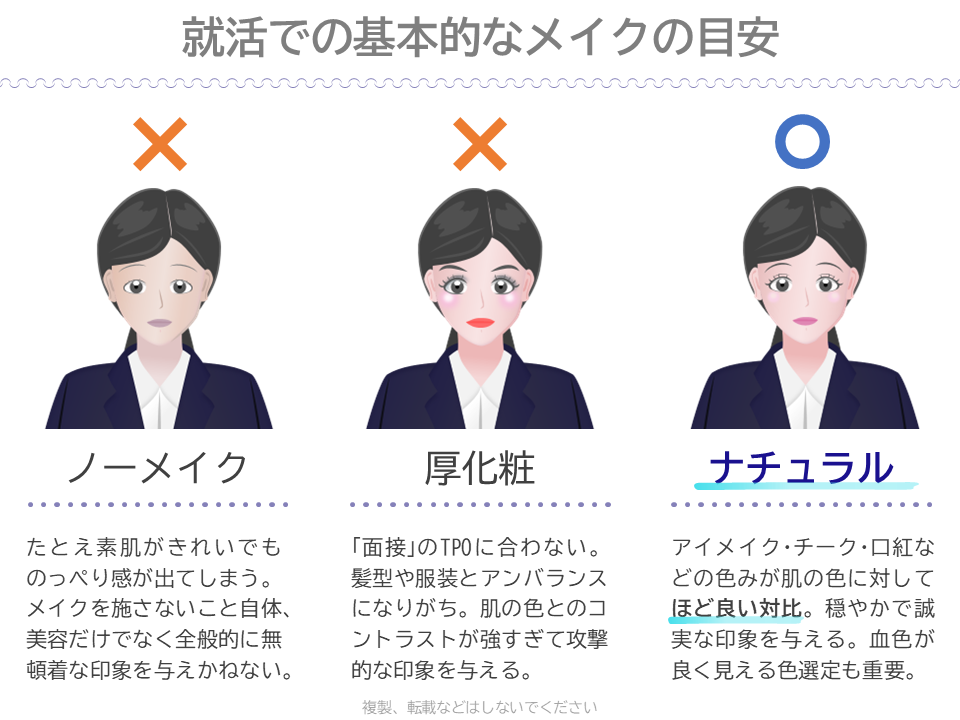

メイク

ナチュラルに。アイシャドウ、口紅、眉などの色が肌に対して際立ったコントラストにならないよう注意。コントラストが強いと攻撃的な印象を与える場合があります。

男性は、髭を剃り、眉を整えるのが基本です。鼻毛が飛び出るなど論外です。カサカサ感やそばかすなどが気になるなら、保湿したり、軽くファンデーションを乗せたりしてもいいかもしれません。

例外|セクシャルな商品やサービスを展開する企業などで、派手なメイクや個性を重視・推奨していれば、適度に合わせることも考慮します。

服装

指定や前提条件がなければ、スーツ着用。またはビジネスルック。

~「自分らしさ」などの記載がある場合~

その会社のウェブサイトを見ます。社員の写真が載っていることが多いので、その人の服装のテイストに合わせると、社風に溶け込める印象を与えます。

「自分らしさ」を鵜呑みにしてまったくのありのままを出すのは間違いです。受かることを考えましょう。

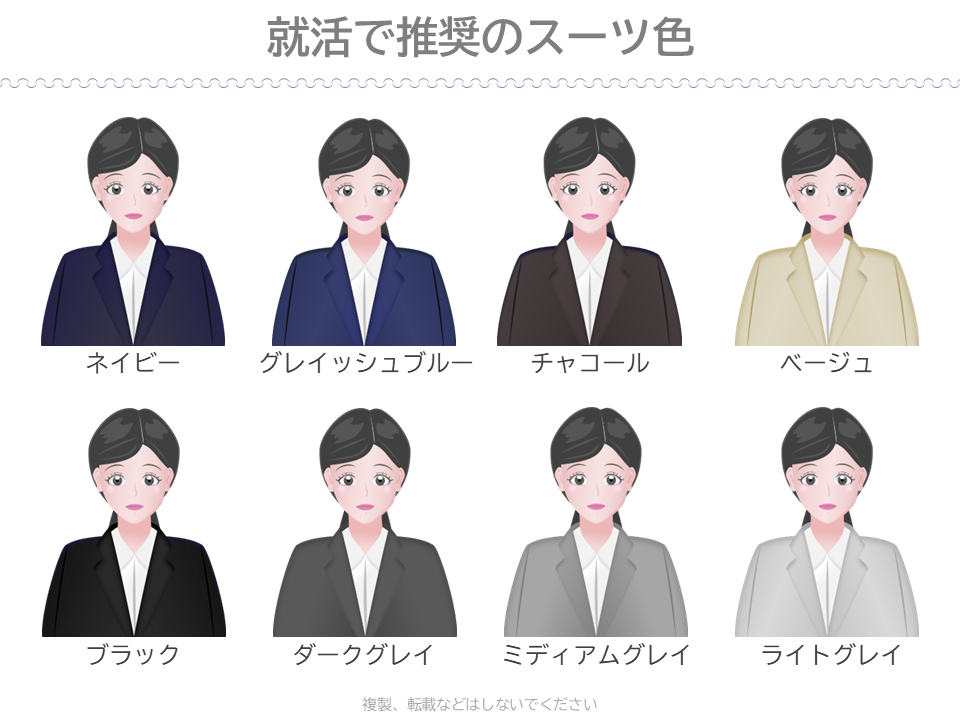

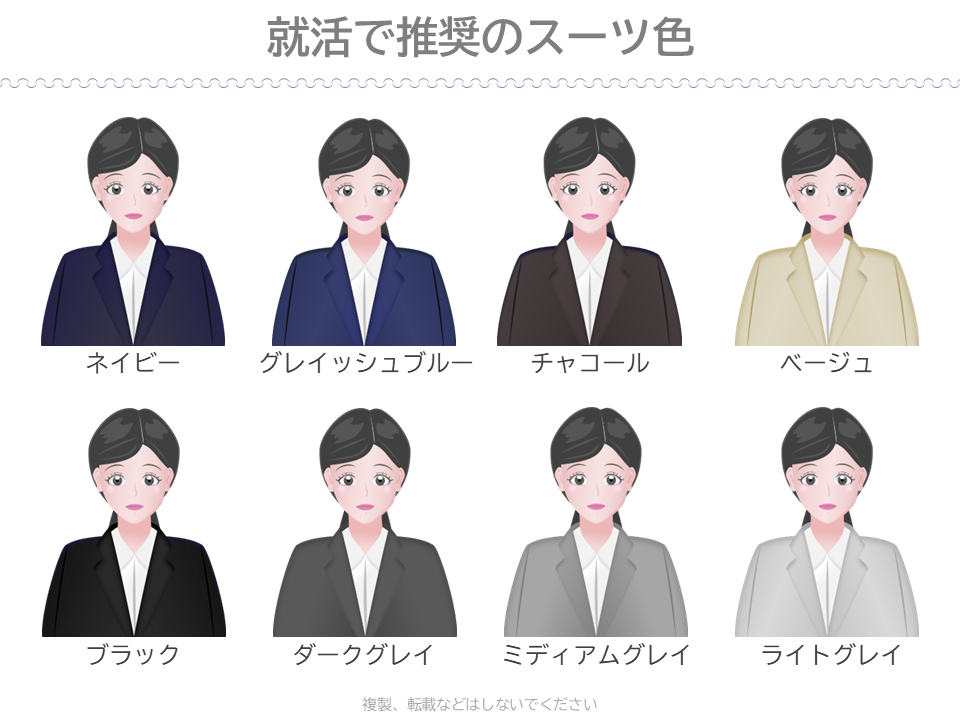

一般的なスーツのカラーを以下に挙げます。女性も男性も、就活においてスーツのカラーは基本的には変わりありません。黒、ネイビー、グレーなどは、ベーシックカラーと呼ばれ、デザインや流行にかかわらず頻繁に服装に用いられるカラーです。

話し方

いかにも覚えた文章を吐き出しているだけ、とか最初から最後まで同じ口調・スピードで突っ走るように話す、などは印象が良くありません。自分の言葉で丁寧に話しましょう。

話すスピードには緩急・強弱をつけて、強調やアピールのポイントが分かるように話します。

話すテーマ、文章はどのように作成するか?

採用担当者はもちろん話の中身にも注目します。テーマの合致、話の構成、論理展開などです。

テーマに沿った内容で話す

動画エントリーには、テーマが与えられるはずです。「自己紹介」「自分の長所と短所」「将来の夢」「当社でやりたいこと」などさまざまありますが、そのお題に沿った内容で原稿を作ります。

たとえば「将来の夢」がテーマなのに、その夢を話す前の体験談に比重を置いてはいけません。

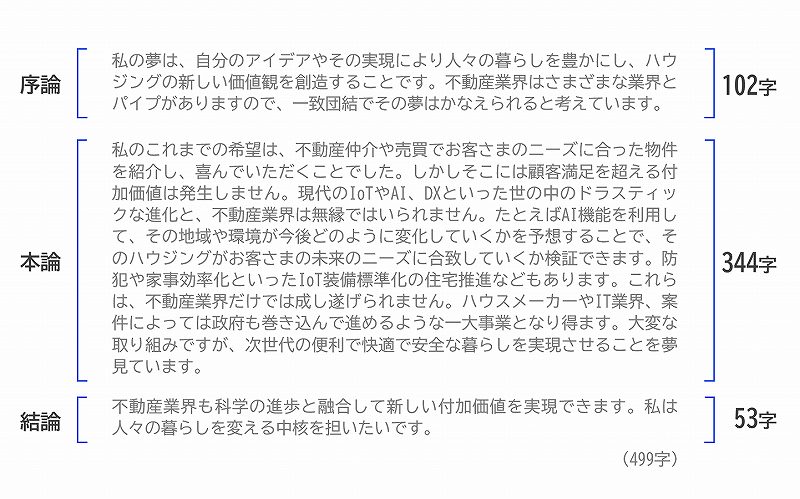

話の構成と原稿例

話の構成は、小論文でもスピーチでも原則同じ。

序論 2

本論 7

結論 1

だいだいこのくらいの配分であれば、締まります。逆にこの配分から離れるほど、聞いている人は理解が難しくなります。

序論は?

テーマや話全体の導入、簡潔な主張や結論などを話します。

「1分の動画」を制作するとしましょう。まず何字で原稿を作ればいいでしょうか。

ニュースのアナウンサーは、1分あたり350字程度といわれます。その2割を序論にあてるので、70字程度だとバランスが良くなります。

(ひらがなでの文字数が基本ですが、少し速めの話し方を許容して、ここでは漢字も含めてのカウントにします)

「当社でやりたいこと」がテーマの場合、以下が序論の例です。

◯◯(名前)です。御社に入社して、やりたいことは、海外でのマーケティングです。衛生機器事業を海外に幅広く展開していくとのこと、私の語学力と海外経験を発揮し、貢献したいです。

名前部分を除外すると77字です。

本論は?

論理を展開します。理由、事例、逆説、転換、主張など、具体的な内容です。もし1分の動画でしたら、そんなに多くは盛り込めませんので、限定的で大丈夫です。

以下が本論の例です。

1年間の留学で現地の文化や生活習慣を経験したことで、社会人になったら海外に関わる仕事をしたいと思いました。御社はこれから本格的な海外展開とのこと、得意の英語とコミュニケーションスキルを生かしながら、販路拡大の施策や、マーケットリサーチなどを行いたいです。

御社の衛生事業が欧米でも広く通用するのか、興味があります。現地の人たちと話した限り、文化の違いから関心はなさそうです。国民性や価値観を根っこから覆すような仕掛けを、これから作っていかなくてはなりません。すでにあるアイデアを試してみたいです。

247字。全体(350字)の7割強です。

気付いていただきたいことがあります。文中に、程度を表す副詞をほとんど書いていません。「とても」「非常に」「まったく」「たくさん」「きわめて」などです。

このような表現は意味を補強したり、詳細な描写をしたりと、スパイス的な役割がある反面、意味の本質には寄与しません。

1分間という限られた時間の中に、程度を表す副詞を用い過ぎると、内容がスカスカになります。または、尺に収めようとして早口になり聞き心地が悪くなります。

「会社に入ってやりたいこと」だけを正直に書いてはいけません。

そこには以下の観点も入れてみてください。

- 自分ができることや保有スキル

- 自分の経験で生かせそうなこと

- なぜやりたいかの理由や背景

- 事業や商品などの理解があること

- そこに質問したくなるような仕掛け

- 採用したくなるようなキーワード

話の軸は、「会社でやりたいこと」からぶれないように注意してください。これらを上手に盛り込むことにより、たった1分間で、多くのことを知ってもらうことができ、審査をパスできるかもしれません。

効率的に内容が伝わらないと、未知数の人に位置付けられて、保留扱いになるでしょう。

結論は?

以下のように、簡潔に締め括ります。

海外マーケティングにチャレンジすることで、会社の発展と自分の成長を実現させたいです。

42字。全体のおよそ1割。1分間だと、一言加える程度です。

この結論パートがあると、いかにも「話が終わりました」という締め括り感が演出できます。「話の組み立てができている人」と写り、ビジネスへの通用度を感じさせます結論パートがないと、詳細なコメントが長々と続いて、突然終わる構成になり、聞いている人には違和感が残ります。

分かりやすくまとめてみてください。

テーマを考えるときの参考情報|その会社の規模

会社は、いったいどのような人を欲しがるのでしょうか。社員や入社希望者にどんなことを考えていてほしいのでしょうか。

ひとつの目安として、会社規模があります。以下は主な傾向です。

大きい会社

組織の安定的持続をベースにした着実・堅実な仕事

小さい会社

会社知名度や利益の向上につながる斬新で改革的な仕事

中規模の会社

上記の平均的な傾向

もちろん、完全に上記に切り分けられるものではありません。大きい会社も利益を上げたいし、小さい会社も組織維持は重要です。どちらに比重を置くかの傾向ですので誤解なきよう。

大企業の面接や提出動画で、あまりに個性的・革新的なところを出すよりは、既存事業の発展構想のほうがいいでしょう。また小企業であれば、組織に従順にはまるようなアピールより、新規事業の立ち上げや斬新なサービスのアイデアに関する話のほうが、受けがいいでしょう。

以下リンクで詳細な解説をしています。参考にしてください。

会社規模によって、社員の業績評価・昇進の要件はこのように視点が異なる

動画のクオリティはどこまで追求すればいい?

会社側から動画スペックについて指定があれば漏れなく従います。動画完成後、指定の仕様から逸脱していないか確認します。

逸脱があると「言われたことすらできない人」とのジャッジを下される恐れがあるので注意です。

動画の技術的なクオリティは、どう考えるか

動画エフェクトや編集上のプロフェッショナル性は、映像クリエイター系の職種でない限り、合否の基準には大きく影響しないと考えて問題ありません。

採用担当者はあくまでその人を見たいのであって、動画コンテンツ自体を見るのが目的ではないためです。

以下、筆者の主観的意見にとどまりますが…。

フェード、字幕、別アングル撮り、ワイプ、アニメーション、クロマキー合成など、特殊効果全般は実装したからといって不合格要因にはならないでしょう。しかし、上手に編集しないと視覚的にはかえってノイズとなり、本人の話が埋もれてしまいます。また肝心の話の内容のほうが合格基準に達していない場合、映像だけキラキラしていてそのギャップがたいへん惨めです。十分な検討が必要だと思います。

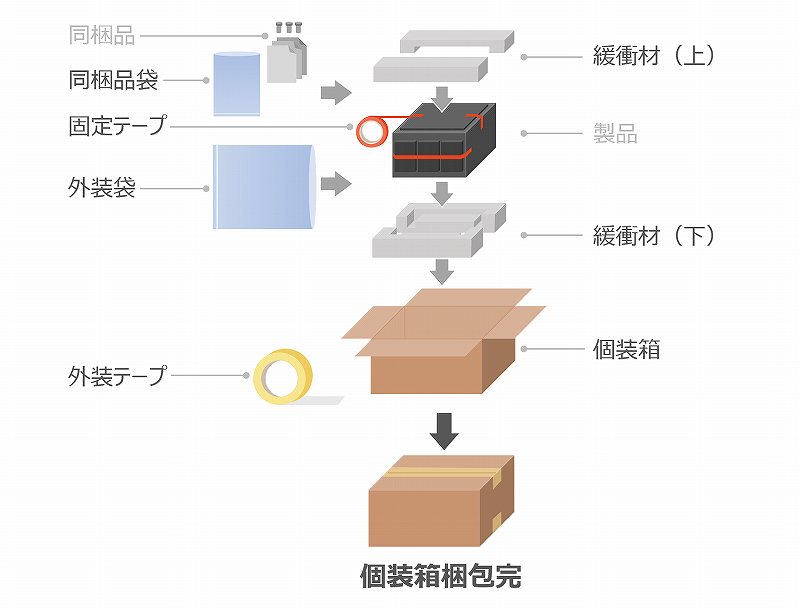

動画の作りで最低限の品質は確保

快適に見ていただくために、最低限の品質上の配慮をおねがいします。

これは、採用担当者に対する気遣いでもあります。

画質

映像の縦1080pかそれ以下が望ましいです。4k画質(縦2160p)ですと、データ容量が大きくなり過ぎたり、再生環境によって画質が荒れたりすることがあるためです。

人物レイアウト

基本的に人物は中心が望ましいです。人物を中心からずらした配置にするのは、画面に字幕を入れたり、人物以外に注目するものがあったりする場合です。右または左に余白を大きく設ける見せ方は、デザインを勉強していないと少し難しいので、ど真ん中が無難です。

画面下、人物をどこで切るか

胸付近で切るとどうなるでしょうか?

アンバランスになったり、顔が大きく映って威圧感が出たりします。

腰上付近で切るとバランスがいいですね。

腰上付近で切る場合、関節の部位を避けてください。腰に限りません。腕、手首、首など、関節ピンポイントでは切らず、関節と関節の途中で切りましょう。関節の途中で切れていると、「その先にも体が続いている」という自然な構図が演出されます。

腰上付近で切ることにして、頭の上に適度な余白を設けられていれば、人物レイアウトはほぼ決まります。

背景

クロマキー合成や背景エフェクトは使用しません。ありのままの自然な背景が望ましいですが、散らかった部屋は論外です。片付いていれば問題ありません。

色合いには最低限の配慮をします。

鮮やかな色や、多くの色使いによる背景はビジネスシーンではあまり好ましくありません。限定的です。

自室で撮影すれば問題ないケースが多いです。一般の住宅の壁面は、白や、ベージュ系など色みを主張しない壁紙を使用しているためです。高明度な色、といいます。

高明度色の背景であれば、肌や髪の色が際立ち、人物にスポットが当たります。

小物

あまり目にノイズとならない程度に映りこむ分には問題ありません。多少アクセントになるような鮮やかな色でも大丈夫です。画面全体に占める面積が大きくならないよう注意してください。

まとめ

いかがでしょうか。

採用担当者が、その動画から何を知りたいと思っているのか、あらためて考えてみてくださいね。

第一印象を自然ながらも上手に作り込み、話の中身を吟味し、そして最低限の動画の品質を確保しましょう。どれかが著しく劣っていると、ほかの2つが素晴らしくても全体として映えず、合否の切り分けになるかもしれません。

おわりに

念のためお伝えします。本記事内容は合格を保証するものではなく、一般的なことや参考事例として書いています。会社方針や地域、時代によっても変化します。

本記事を参考程度に活用いただき、自身で納得のいく動画制作をお楽しみください。